浇1000亩地从至少7人到只需1人 一位山东种粮大户的三笔账(身边的经济故事·账本里的春耕变化)

2025-03-27 16:04 人民日报

孙洪旗利用水肥一体化设备对田地进行施肥灌溉。 受访者供图

前段时间的一场雪,让山东省禹城市种粮大户孙洪旗喜不自胜:“施完肥之后得马上浇水,这场雪能省下不少水。我们早就做了准备。”下雪前一天,孙洪旗联系好合作社,让植保无人机飞了一天,在田里撒上肥料,迎接大雪的到来。

2016年,孙洪旗从禹城市辛店镇流转了2000亩高标准农田,2024年又在济南流转了3000亩地,成了名副其实的种粮大户。“过去,撒了固体肥就得抓紧张罗浇水,否则营养容易流失。”孙洪旗说,“不过以后不用这么紧张了,很快就能用上更多水肥一体化设施了。”

说着,孙洪旗带记者来到一片麦田,拖拉机正拖着管子在地里铺设水肥一体化设施。“等地里都用上,浇水施肥就更便利了。”孙洪旗说,这是他去年新买的拖拉机,铺管道正好派上用场。拖拉机加装了北斗导航终端,不但能享受一定比例的国家补贴,铺管道时还能精准定位,自动规划路径与避障,提升作业效率和质量,种玉米、小麦时排布更直。

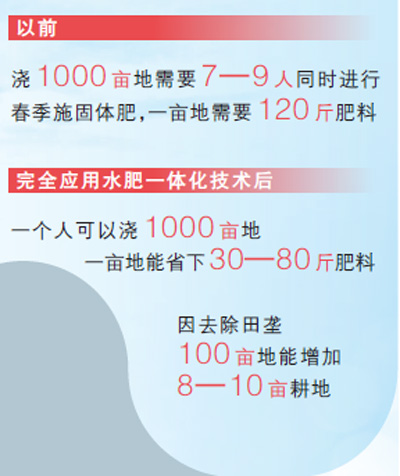

去年,禹城市实施粮油绿色高产高效行动项目,孙洪旗拿出100亩地作为试验田,初步尝试水肥一体化技术——相关部门免费铺管道,水龙头一打开,水肥就能流入大田。尝到甜头的孙洪旗,后来又自费铺了400亩地;得知水肥一体化技术还有智能升级版,他又毫不犹豫下了单。